Día 1: todo nuevo

Un par de meses antes, Lucky me había compartido el recorrido. Y como siempre que te cuentan algo nuevo, uno lo compara con algo conocido para poder dimensionarlo. Por algo Colón, cuando vio por primera vez América, la llamó Las Indias: porque lo que él conocía era esa parte del mundo, no esta tierra nueva.

Cuando leí “3.000 km en 6 días” pensé: es como ir a Bariloche… ya en auto es cansador, no me quiero imaginar en moto. Más teniendo en cuenta que mi viaje más largo en dos ruedas había sido a la costa, casi todo recto. Pero yo confío ciegamente en lo que me dice mi amigo.

La semana previa al viaje, la moto que iba a usar estaba “descascarada”. Le habían sacado las cachas, estaba media destripada, le habían cambiado el escape y seguían metiéndole mano. Faltaba muy poco para arrancar y la moto parecía que no llegaba. Le estaban instalando accesorios tecnológicos: módulo de Bluetooth para el casco, más puertos USB, defensas, más luces auxiliares LED, etc. Todo eso me generaba cierta duda: ¿llegaremos así a hacer 3.000 km?

No había mucho tiempo para probarla. Básicamente la íbamos a estrenar en el viaje. Lo cierto es que arrancó, la llevamos del garaje al punto de salida sin problemas y nos aferramos a eso.

Ese miércoles 22 de octubre nos acostamos tarde haciendo los últimos preparativos: ropa, herramientas, documentación, cargadores, botiquín… todo tenía que estar listo para el día siguiente.

Y así fue: el jueves 23 de octubre de 2025, a las 5:30 sonaron los despertadores. Ducha para despejar todo rastro de sueño, un café rápido y a ultimar las motos. Cargamos mochilas y alforjas, nos vestimos como moteros (pantalón y campera de cordura, protecciones, guantes, cuellos, botas), sincronizamos los cascos con el intercom Bluetooth, verificamos niveles, luces, presión de neumáticos… encendimos motores y a las 6:30 AM estábamos saliendo.

No podía faltar la presencia de Vale con su cámara para registrar el momento. Pero no solo para eso: ella siempre está para lo que necesites. Es como el sol: puede haber nubes, pero sabés que está.

Salimos de Miami Shores, todavía de noche, con las luces de los autos y de la autopista como único horizonte y con un montón de historias que nos esperaban. Tomamos la I-95 Norte y después empalmamos con la I-75, la gran autopista que sube por el centro de Florida hasta Georgia.

Para ser tan temprano, ya había bastante tránsito en la interestatal: muchos camiones, autos, gente yendo a trabajar. Y mi temor se transformó en realidad: se prendió una luz de alerta en el tablero de mi moto. Lo peor es que no sabía si estaba prendida desde siempre o se había encendido en ese momento; al no conocer la moto ni haberla manejado antes, no tenía referencia. Pero algo me decía que era algo nuevo.

Le avisé a Lucky, paramos en la banquina. Apagué la moto, esperamos un poco, volvimos a encender y la luz desapareció. Probablemente algún sensor no estaba “amigado” todavía con el escape nuevo y la temperatura. No volvió a encenderse en todo el viaje. ¡VAMOS!

La primera parada vino ya con la luz del día, sobre la autopista que va a Orlando, todavía en Florida, donde todo grita “Disney”: carteles, souvenirs, familias con chicos con cara de dormidos y padres con cara de vacaciones. Y nosotros parecíamos que íbamos a Disney también, pero el nuestro era el Disney de los motoqueros: rutas, curvas, estados nuevos por conocer y miles de kilómetros por delante.

Después de un descanso corto, volvimos a la ruta. Ahora sí, sin parar hasta cruzar de estado: Georgia nos esperaba. Entramos al estado por la I-75, esa vena de asfalto que atraviesa el sur de EE. UU. de norte a sur. El plan era almorzar en un pueblo típico del interior profundo. Ahí se ve la diferencia: queda claro que Miami no es el fiel reflejo de lo que es Estados Unidos.

Llegamos a las 13:05 a Valdosta, Georgia, con nuestros primeros 750 km hechos. Eso da una velocidad promedio (paradas incluidas) de unos 120 km/h, nada mal para el primer día. Fuimos a un restaurante bien norteamericano: todo en madera, TVs por todos lados pasando fútbol americano y básquet, mozos amables y platos enormes y sabrosos. Recuperamos energías, cargamos baterías (las nuestras y las de los celulares) y seguimos viaje, ahora con orientación oeste.

Empezaba nuestra travesía por rutas alternativas, saliendo de la autopista grande y metiéndonos en rutas estatales secundarias, pasando por pequeños pueblitos del sur profundo.

Cosas que me llamaron mucho la atención:

• Los campos de algodón. En Argentina casi no se ven; es como una alfombra de nubes pegada al suelo.

• Las casas al costado de la ruta, muy cerca del asfalto, sin tranqueras ni portones. Y muchas con ese porche elevado de madera, con barandas y mecedoras. Me hicieron acordar a Cementerio de animales.

• Los cementerios: sin paredes que los limiten. Desde la ruta se ven las lápidas prolijas, casi al borde del camino.

Pero en todo eso había un factor común: prolijidad, orden y limpieza general.

Seguimos avanzando a ritmo firme. Yo, mientras tanto, iba “escaneando” el cuerpo:

• Piernas: excelente.

• Brazos: algo cansados, pero bien.

• Torso: impecable.

• Cabeza: el cuello y los cachetes, fulminados.

No estaba acostumbrado a tener tanto tiempo el casco puesto. Además, el casco era nuevo y, como debe ser, bien ajustado.

Próxima parada: Albany, Georgia, en una estación de servicio. Repostamos combustible, descargamos nuestros tanques y aprovechamos para tomarnos unos mates con alfajor. Bien argento, aunque estuviéramos en el corazón del sur de EE. UU. Hasta acá era todo a pedir de boca: clima ideal, ruta impecable, paisajes nuevos y la compañía de mi amigo del alma. No había un solo renglón que estuviera mal.

Ahora sí comenzaba otra etapa larga: directo a Auburn, Alabama, unos 200 km más al oeste, ya entrando desde Georgia por rutas secundarias que conectan con la zona universitaria.

Auburn es una ciudad para vivir. Ciudad universitaria, muy pintoresca, cerca de Columbus, Georgia. Llegamos alrededor de las 17:50. Nos alojamos en el hotel de la universidad. Impecable: habitación amplia, todo prolijo y funcional.

Frente al hotel estaba la Auburn University, imponente, con sus campos verdes de césped perfecto y sus edificios de ladrillo a la vista. La postal típica del campus universitario norteamericano.

Una vez en la habitación, nos pusimos cómodos, ducha relajante y salimos a recorrer, esta vez a pie, la ciudad. Lo primero que me llama la atención son los comercios de merchandising de los equipos universitarios: nada de marcas truchas. Todo ropa y accesorios de primeras marcas, pero con los colores y logos de Auburn. Una locura. Capitalismo a otro nivel.

Terminamos en un restaurante bien de la zona, comiendo unas pizzas y tomando cerveza. El peso de los primeros casi 1.000 km ya se hacía sentir. Tempranito a la cama.

Día 2: increíble

Arrancamos temprano. Buen desayuno en el hotel, café fuerte, huevos, tostadas. El cuello ya no me dolía tanto; el cuerpo se había seteado en modo motociclista.

A las 8:30 AM ya estábamos sobre ruedas. Día increíble: cielo limpio, temperatura perfecta, la mejor compañía. ¿Qué más se puede pedir? Sí: conocer el museo de motos más importante del mundo.

Pero antes, más rutas alternativas. Salimos de Auburn hacia el norte y luego oeste, ya en Alabama, por caminos secundarios donde las casas aparecen cada 100 metros, perdidas entre árboles gigantes. Empezaron las curvas y contra curvas, las ondulaciones del terreno, las rutas más angostas y serpenteantes.

Y Lucky diciéndome:

—“Esto no es nada, esperá a que lleguemos a la Tail of the Dragon…”.

¿Que esto no es nada? Para mí era muchísimo. La curva más cerrada que había tomado en mi vida era la del empalme de la Panamericana con la General Paz. Y ahora estaba balanceándome de un lado a otro a más de 100 km/h, enlazando curvas ciegas, subidas y bajadas.

Igual, mi diálogo interno decía: no importa, disfrutá, andá tomando experiencia, sentí la moto, ganá confianza y dejá que fluya.

Paramos en una estación de servicio abandonada, bien típica de esos lares, con surtidores viejos y carteles oxidados. Aprovechamos para disfrutar del paisaje, estirar las piernas y charlar un rato de lo que estábamos viviendo. Ese lugar está en Sterrett, Alabama, en el condado de Shelby, cerca de la ciudad de Birmingham, a unos 100 km de Auburn.

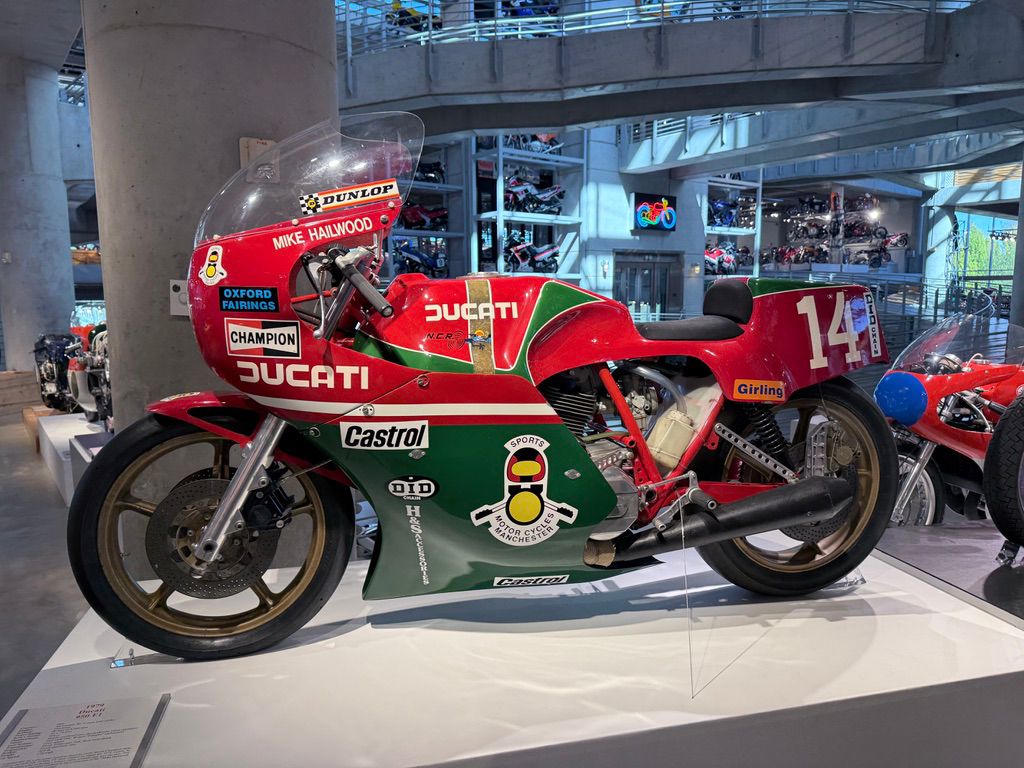

Seguimos ruta, ahora sí directo al Barber Vintage Motorsports Museum, en Leeds, a las afueras de Birmingham, junto a la autopista I-20. Es el museo de motos más importante del mundo: un edificio moderno de cinco pisos y más de 1.600 motos y autos de carrera en colección, con cerca de 900 exhibidos al mismo tiempo. Además, está rodeado por un circuito de carreras donde prueban y corren motos y autos.

Enloquecí con el lugar. Es un templo. Cinco pisos repletos de motos y autos de todos los tiempos y de todas las marcas y países. Desde las primeras motos a vapor hasta las últimas MotoGP. Sectores específicos para off-road, street, choppers, pista, motos de policía, de aventura, de guerra… Era demasiada información. Habré sacado más de 2.000 fotos; algún día tendré que armar un álbum como la gente.

Y no queda ahí. Desde el museo se ve el circuito de carreras, enmarcado en un entorno casi de parque botánico. Salís por una puerta y cruzás un puente que pasa por arriba de la pista, con el piso de vidrio para ver las motos pasar por debajo. Hay un pequeño lago, una cascada y, donde mires, alguna obra de arte: una escultura, un monumento, un árbol tallado.

Tuvimos la suerte de que estaban haciendo pruebas de clasificación. El ruido de los motores te pegaba en el pecho. ¿Qué más se puede pedir?

En uno de los pisos me encontré con un sector exclusivo de Lotus. Y si decís Lotus, decís Fórmula 1. Y ahí estaba: el legendario Lotus negro y dorado con los calcos de John Player Special (JPS), uno de los autos más icónicos de su época, el que llegó a manejar el más grande de todos.

Apenas lo vi, mi cabeza viajó a los años ochenta. A la cocina de la casa donde vivíamos con mis viejos y mis abuelos. A esas mañanas de domingo en las que nos levantábamos mi abuelo, mi papá y yo para ver la F1. A las tardes en la calle, con las réplicas que comprábamos en el kiosco: autitos de plástico de esos F1 a los que les sacábamos las ruedas de adelante y les hacíamos un tajo justo antes de la trompa.

Por ahí pasábamos una cuchara —robada cuidadosamente de la cocina—, después llenábamos el auto con plastilina, tuercas y tornillos para que fuera bien pesado. Listo: estaba preparado para correr sobre el asfalto de la calle y sacar chispas con la cuchara.

Hermosa época. Y si te animabas un poco más y tenías pulso de cirujano, calentabas el eje trasero del autito hasta que quedaba al rojo vivo, lo pasabas cuidadosamente atravesando todo el auto (si tocabas el plástico eras hombre muerto) y, una vez del otro lado, colocabas la rueda. Ahí te garantizabas que no se saliera. Pero era muy arriesgado…

Después de casi tres horas recorriendo el museo, emprendimos viaje nuevamente. Ahora sí, directo a Nashville, Tennessee. Nos esperaban unos 340 km hacia el norte, combinando autopistas y rutas que bordean el río Tennessee.

Llegamos a las 19:00. Una ciudad totalmente distinta a todo lo que veníamos viendo: edificios altos, centros comerciales, mucho tránsito. El Estados Unidos bien urbanizado.

Lucky había reservado una habitación a dos cuadras de la avenida principal, la famosa Broadway. Desde que entrás al centro ya te das cuenta de qué va la ciudad: pura música, pura fiesta, pura buena onda.

Nos cruzábamos con micros de techo abierto repletos de gente cantando, bailando y tomando. Festejando vaya uno a saber qué. No importa qué: te contagiaban alegría y en segundos ya estabas en modo fiesta.

Dejamos las motos en la calle, justo frente al edificio donde estaba nuestro Airbnb. Y en ese preciso momento, llegaron ellas: Vale y Poly, con sus propias anécdotas de viaje. Las de ellas eran historias de aeropuertos y aviones: habían viajado ese mismo día de Miami a Nashville para sumarse a nuestra aventura.

No sé cómo hicimos, pero a las 20:00 ya estábamos en el primer bar.

Nashville es una locura. Nadie se debería morir sin ir al menos una vez. Hay música por todos lados. La calle principal tiene un bar pegado al otro, y en cada uno, una banda de rock (o country, o algo en el medio) tocando en vivo. Algunos bares tienen dos o tres pisos, y en cada piso, una banda distinta.

La entrada es gratis. Solo te piden ID si te ven cara de muy pibe. Obviamente, nunca nos la pidieron. Tampoco estás obligado a consumir, pero nosotros nos sentíamos en la obligación moral de dejar algo en la barra.

En el primer bar arrancamos con gin tonic y cerveza con whisky. Era el Broadway Brewhouse, una esquina sobre Broadway. Tenía tres pisos y unos balcones desde los que se veía toda la avenida, repleta de gente.

Terminó de tocar la banda que nos gustaba y fuimos en busca de otro bar. Difícil elegir entre tantos, pero en realidad nos daba lo mismo: todo era espectacular.

En total, esa noche fuimos a unos siete bares. En todos, la misma rutina:

—“La barra está libre, pidan lo que quieran”, decía uno.

Y los tragos eran los mismos que en el primero: gin, cerveza, whisky… Se colaba alguna cerveza sola “para hidratar”. Ahí explotó la noche. Hacía mucho que no me reía, bailaba y cantaba tanto.

Vale y yo nos volvimos primeros. Nos costó llegar. No voy a mentir. Pero más nos costó entrar al edificio. La puerta principal tenía un código fácil, en situaciones normales: 1-2-3-4. Pero no abría.

Salió un ángel guardián de un local vecino y nos marcó el código completo: faltaba el asterisco. Y esto es importante: toda la gente —y cuando digo gente también incluyo a la policía— está para ayudarte cuando detecta que venís “contento”. Nadie te juzga, todos te cuidan.

Sobre la avenida principal hay carritos tipo golf adaptados para borrachos, con camillas, respiradores, oxígeno, todo. Te sentís contenido.

Volviendo al edificio: llegamos al tercer piso. Ahora sí, el código de la puerta del Airbnb era ultra complejo: como 20 caracteres en un teclado diminuto. Como buenos compañeros de viaje, lo habíamos compartido en el grupo de WhatsApp. Lo habré tipeado 15 veces y la puerta no abría.

Los ojos de la ciudad ya no estaban ahí para ayudarnos. ¿Qué hacemos? Subimos un piso más. No era el tercer piso, era el cuarto. Listo. Adentro. A dormir como dos angelitos.

Día 3: La resaca no existe en Nashville

A eso de las 10 AM nos levantamos con Vale. Mate en mano, y al rato salen de sus cuevas Poly y Lucky. Una hora intercambiando anécdotas: lo que viví yo no es lo mismo que vivieron los demás, los puntos de vista cambian. No parábamos de reírnos. Me dolía la nuca de tanto reír.

Ojo, ellos también tuvieron sus “cositas” para llegar al departamento, pero no me siento autorizado a contarlas.

A las 11 AM salimos con Vale a comprar el almuerzo. Pero antes hicimos una recorrida por la ciudad. Nashville ya estaba de fiesta de nuevo. ¿Alguna vez frena?

Seguían los micros con gente tomando y bailando como si fueran las 11 PM, no las 11 AM. Ya había bares abiertos con bandas tocando. ¿Cerraron alguna vez?

Compramos unos fideos con salsa y volvimos después de una hora de caminata. Almorzamos los cuatro y salimos a hacer un pequeño recorrido en moto, pero esta vez los cuatro juntos.

Fuimos por caminos alternativos exclusivos para pasear, lo que en Argentina diríamos “dominguear”. Volvieron las curvas y contra curvas, los paisajes otoñales con árboles cargados de hojas ocres, verdes y amarillas, casas increíbles escondidas entre los bosques.

Decidimos parar en un parador de un parque nacional. Pero nos habíamos olvidado el mate… así que la parada fue corta. Casi sin darnos cuenta estábamos otra vez arriba de las motos, de vuelta a la “baticueva”.

Antes pasamos por algunos centros comerciales y zonas urbanas hermosas. Vimos el campus de Vanderbilt University, con un edificio que parece un castillo. También pasamos frente al estadio donde estaban jugando; alcanzamos a ver el partido por las pantallas gigantes desde afuera. Imaginá lo grandes que eran esas pantallas…

Como buenos norteamericanos adoptivos, cenamos temprano. A las 20:00 ya estábamos de nuevo recorriendo bares, pero no al ritmo de la noche anterior. Llegamos a uno donde una señora tocaba el violín como endemoniada. Me voló la cabeza. El bar se llamaba The Stage.

Día 4: La Cola del Dragón

El domingo nos despedimos: las chicas rumbo al aeropuerto; nosotros seguíamos viaje. Parecía que habíamos estado quince días juntos, pero apenas había sido un día y medio. Eso sí: de una intensidad tremenda.

Lo que nos esperaba era una locura: la ruta que cualquier motociclista quiere hacer al menos una vez en la vida. La meca. Es como ir a Santiago de Compostela para un cristiano.

No tardaron en aparecer las curvas. Llegamos al comienzo del famoso camino llamado Tail of the Dragon (La Cola del Dragón), un tramo de la US-129 entre Tennessee y Carolina del Norte con 318 curvas en apenas 11 millas (menos de 20 km).

Un cartel te avisa todo: “Bienvenido a uno de los lugares con más accidentes motociclísticos. Conduzca con cuidado”. Linda bienvenida.

Y no solo había motos: también autos deportivos que parecían salidos de Rápidos y Furiosos.

Arrancamos. Lucky adelante, yo pegado atrás. Una vez que se te pone un auto adelante, es muy difícil pasarlo: es un camino de montaña, mano y contramano, sin casi banquina ni guardarraíl. Cualquier error te deja en un precipicio, contra la pared de roca o estampado en el radiador de un auto. No hay margen para distracciones.

Tenés que llevar tus destrezas al límite y un poco más. Estar enfocado, concentrado, fusionado con tu moto. Sos vos y ella. No existe otra cosa.

Lucky, gran piloto, desapareció en cuanto pudo pasar al auto que nos hacía de tapón. Yo tardé un poco más, porque las oportunidades eran casi nulas. Hasta que encontré el hueco, me la jugué y pasé.

Y ahí sí: acelerador, adrenalina al máximo. ¿Para qué estoy acá? ¿Para hacerlo despacio? No, vine a hacerlo a mi límite.

Llegó un momento en el que me mareé. Tanta curva y contra curva, tanta inclinación, tantas horquillas de 180 grados… era inevitable. Pero fueron apenas unos segundos.

Al final del tramo nos esperaba Lucky, del otro lado de la Cola del Dragón. Paramos a comer alrededor de las 14:30 en un lugar de ensueño: el Tapoco Lodge, en Robbinsville, Carolina del Norte, sobre la ribera del río Cheoah, en plena zona de Smoky Mountains y Nantahala National Forest.

Es un hotel-restaurante que podría confundirse perfectamente con uno de la Patagonia: edificio de madera, río de montaña al lado, vegetación densa y colores otoñales.

A eso de las 16:00 empezaron a caer algunas gotas. Nosotros aceleramos los trámites, nos subimos a las motos y retomamos ruta rumbo a Asheville, Carolina del Norte, nuestro destino de esa noche.

A los pocos kilómetros las gotas se convirtieron en lluvia. Y después, en lluvia fuerte. Y después, en lluvia torrencial. No paraba.

Decidimos seguir hasta el hotel. Llegamos alrededor de las 20:00, empapados. No había una sola prenda seca. Como buenos argentinos, usamos el ingenio: el secador de pelo del hotel se transformó en secador de ropa industrial y trabajó toda la noche. Pasaron por ahí botas, guantes, remeras, buzos, pantalones…

Lucky y yo somos pelados, así que no lo necesitábamos para otra cosa más que para la ropa.

Cenamos rápido en el hotel. Estábamos destruidos: veníamos de la fiesta de Nashville, la adrenalina de la Cola del Dragón, la concentración de manejar bajo la lluvia todo el día…

Otra vez nos fuimos a la cama con una sonrisa de oreja a oreja por todo lo vivido. En lo personal, estaba orgulloso de haber manejado esas curvas casi sin experiencia previa en montaña.

Cuando terminamos el tramo y estábamos almorzando en Tapoco le dije a Lucky:

—“Lo haría de nuevo”.

Pero ya era tarde y la lluvia nos corría de atrás.

Antes de dormir tomamos una decisión: mañana nos levantamos temprano así no nos agarra la lluvia más fuerte. Según el pronóstico, el pico iba a ser a media mañana. Pero como todo pronóstico… puede fallar.

Día 5: Otro viaje

El lunes nos levantamos muy temprano. A las 6 AM ya estábamos cargando las motos, y a las 6:30 estábamos otra vez en ruta.

La lluvia era torrencial. Las condiciones perfectas para viajar en moto habían quedado atrás. Era como si el dios de la lluvia y el viento y el dios de los motoqueros se hubieran puesto de acuerdo:

“Ok, hasta acá la prueba estuvo aprobada. Ahora queremos ver cómo manejan con lluvia intensa y temperaturas entre 5 y 8 grados…”

Otros dos motociclistas, un lunes así, con ese clima, se hubieran quedado en el hotel hasta que todo mejore. Pero nosotros no somos “otros dos motociclistas”. Ni lo dudamos. Quedarse no era opción. No nos iba a frenar un poco (bastante) de agua y algo (mucho) de frío.

A las 6:30 todavía era de noche. Lo único que marcaba el camino eran las luces de los autos y los semáforos. Visibilidad: casi nula.

Y cuando empezó a aclarar, las cosas se pusieron más difíciles. La lluvia aumentó y la resolana del cielo gris hacía un efecto plano que desorientaba. Entre el spray que levantaban los camiones y los reflejos en el asfalto, se perdía el horizonte. Por momentos no sabías si ibas por la ruta o flotando en el cielo.

Pero nada nos detenía. Éramos esos locos que ves un día de tormenta desde la comodidad del auto y pensás:

“Mirá estos… están locos”. Y sí.

Paramos en una gasolinera sobre la ruta, en Inman, Carolina del Sur, cerca de Spartanburg. Aprovechamos para desayunar y secarnos un poco. Justo antes de entrar al restaurante, nos llega un SMS con una alerta de tornado para la zona. ¿En serio? Venía pisándonos los talones.

Ese mensaje nos hizo reflexionar un segundo: ¿qué estamos haciendo? Pero no había tanto margen para la filosofía. Terminamos de desayunar y seguimos viaje. En menos de una hora estábamos otra vez empapados.

Los pies de Lucky eran dos lagos. Mis manos, empapadas y moradas del frío. Lucky buscó un concesionario Harley y encontramos uno enorme, de esos que parecen templos. Entramos para comprar un parabrisas más alto para su moto, para que le pegue menos agua de frente, y de paso nos compramos botas y guantes nuevos. Íbamos a estar un poquito mejor. Pero solo un poquito.

Al irnos, nos despide el gerente: un tipo grande, de barba blanca, chaleco de cuero negro con el logo de Harley en la espalda, puro kilometraje encima. Muy amablemente nos dice:

—“Yo puedo manejar con lluvia, puedo manejar con frío, pero con las dos cosas juntas, no. Es muy peligroso. Manejen con cuidado”.

Lindas palabras. No sé si me reconfortaron o me asustaron más, pero el tono fue tan paternal que quedó grabado.

Volvimos a la ruta. Más rápidos y furiosos que nunca, no porque quisiéramos correr sino porque no podíamos creer el frío y la cantidad de agua que caía.

En un momento pasamos al único motociclista que vimos en todo ese tramo. El tipo venía a 30 km/h, como las condiciones climáticas pedían. Nosotros lo pasamos parados, a más de 120 seguro.

Ahí le pregunté a Lucky:

—“¿No estaremos yendo muy rápido?”.

Igualmente, no aflojamos.

Mi curso intensivo de manejo estaba siendo extremo. Solo me quedan las materias de ripio y arena. Pero curvas, resistencia y velocidad, creo que las aprobé. Aunque el certificado lo tiene que firmar Lucky.

Ese lunes fue larguísimo y exigente. Físicamente y mentalmente. Había que conducir muy concentrados. Llegamos al último hotel de la ruta, ya a unos 800 km de Miami. Para entonces la lluvia había bajado un poco, pero seguíamos empapados. Repetimos la técnica del secador de pelo. Cena liviana y a la cucha.

Día 6: El regreso

Como ya era costumbre, bien temprano estábamos arriba de nuestras compañeras de viaje. Y, milagro, secos.

El tramo que quedaba era el más “fácil”: autopistas, sin lluvia, con más calor. Pero eso puede jugar en contra: en la moto no te podés relajar del todo ni confiarte porque “ya está”. Así que seguimos concentrados, pero ahora a máxima velocidad de crucero.

Nuestra configuración de viaje:

• Harley-Davidson Street Glide: una touring clásica, con el carenado Batwing y un motor Milwaukee-Eight de casi 1.900 cc, hecha para tragarse kilómetros de autopista con comodidad.

• Honda CRF1100L Africa Twin: una trail de 1.084 cc, bicilíndrica en paralelo, heredera de las motos de rally, con suspensiones largas y postura erguida, lista tanto para asfalto como para tierra.

Hicimos la última parada en una Shell en Port Saint Lucie, típico parador sobre la Florida’s Turnpike / Highway 91. Lucky se dio un masaje exprés en una de esas sillas masajeadoras, yo me tomé un café americano, cargamos combustible por última vez y volvimos al ruedo.

A las 12:00 del mediodía estábamos donde todo había comenzado, en Miami Shores. Pero ya no éramos los mismos.

Este tipo de experiencias te hace más amigo, te une. Conocés a la otra persona en otros contextos: no solo en el asado o en la cancha, sino mojado, cansado, con frío, con miedo, con sueño, con alegría.

De ser tan cercanos en nuestra juventud —vivir en el mismo barrio, ir al mismo colegio, jugar al rugby en el mismo club— pasamos a separarnos geográficamente. Pero solo en kilómetros, no en sentimientos. Porque cada vez que nos volvemos a ver es como si nunca nos hubiéramos separado. Como si la distancia no existiera.

Gracias, amigo, por haber compartido esta aventura.

Gracias, Poly, por hacernos sentir parte de tu familia, por abrirnos tu casa y tratarnos como si fuéramos de la casa.

Gracias, Vale, por estar siempre en los momentos más importantes. Por ser compañera de aventuras, de alegrías y de tristezas. Compañera de la vida.

Ojalá mis hijos tengan vivencias como estas. Iba a escribir “ojalá tengan la suerte”, pero esto no es suerte. Es consecuencia de haber sembrado durante tanto tiempo relaciones tan lindas.

Porque, al final, no importa tanto el viaje ni el destino. Importa con quién o con quiénes lo recorrés. De eso estamos hechos: de la gente que nos rodea.

2 Comments

Herno Rodriguez

Como pusiste al final; lo mas importante es con quien lo compartis ,

Lucky es un gran Ser humano ; en todo sentido y siempre organizando para q todos a su alrededor se sientan de la mejor manera posible

Un hombre con un corazon gigante

El viaje ese que hicieron es maravilloso. Se lo recomiendo a todos

Alicia

Hermoso sentimiento. Que importante poder compartir con un amigo y su familia. Y lo mejor tener siempre presente a la familia. Excelente Rodrigo, gracias Lucky gracias Poly